オーイーシーの歴史

地域とともに歩み、

未来を描く

1966年、始まりはたった一人の力でした。

一歩一歩、困難を乗り越えながら

情報産業のパイオニアとして

時代の流れとともに、進化し続けた半世紀以上。

地域の皆様の支えと、

技術革新へのたゆまぬ情熱を胸に、

これまで積み上げてきた歴史を

みなさんと一緒に振り返ってみましょう。

01

黎明期

1966-1976

昭和41年 - 昭和51年

大分電子計算センターの挑戦と成長—

ゼロから築いたITの未来

1966年、大分電子計算センター(OEC)は、たった一人の社員からスタートしました。当時、コンピュータは高価で、まだ一般にはあまり知られていない技術。そこで、地元企業6社が共同で資金を出し合い、コンピュータを導入しました。しかし、立ち上げ当初は手探りの状態で、知識も経験も不足しており、業務をこなすのに多くの試行錯誤が必要でした。

最初の業務は給与計算や税金計算といった事務処理。少しずつ実績を積み上げ、ガス・水道料金の計算や建築積算など、より高度な業務にも対応できるようになりました。1967年にはIBM360-20を導入し、本格的な稼働を開始。最初は社員4人という小さな規模でしたが、資生堂の美容相談システムを成功させるなど、徐々に外部の仕事も受注するようになりました。

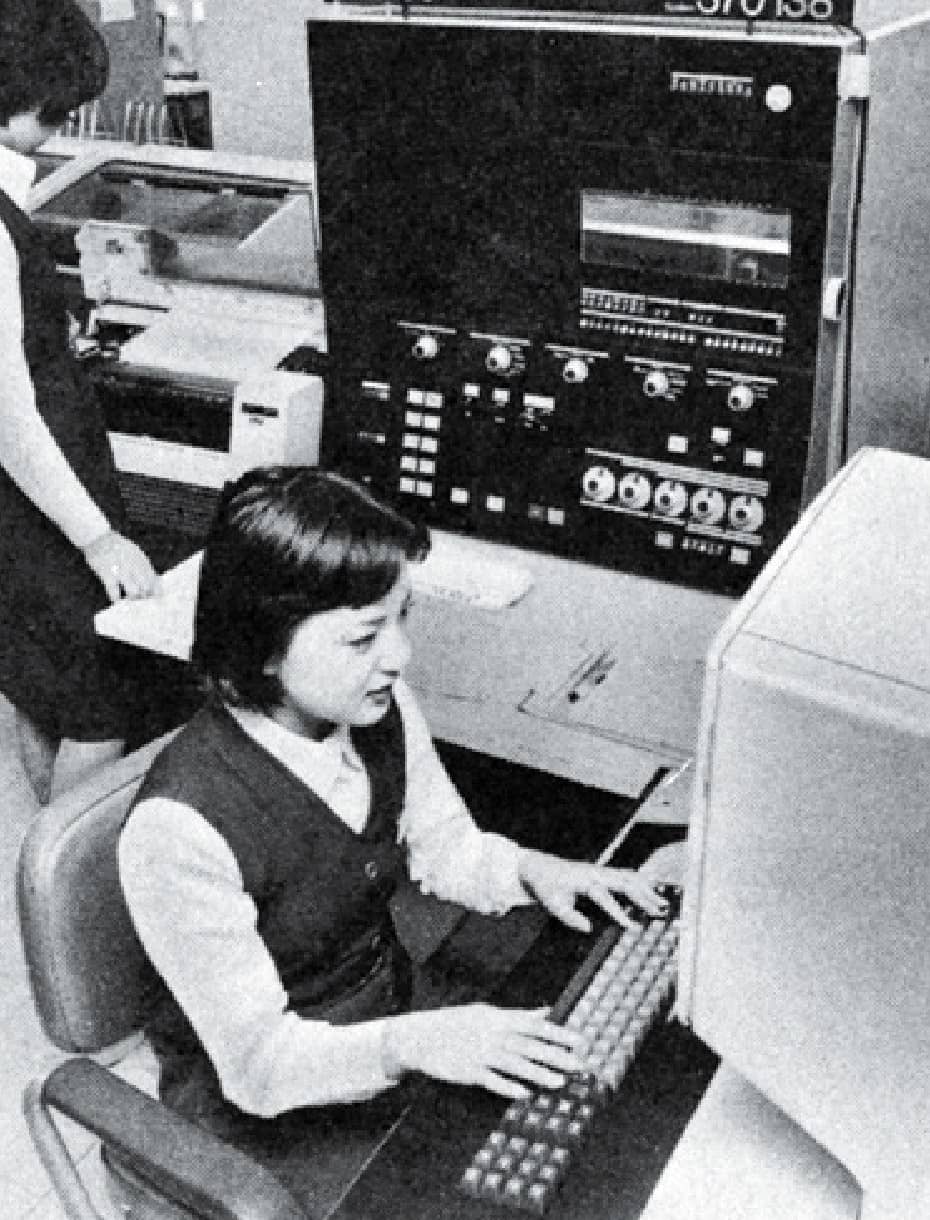

1970年代に入ると、業務量が急増し、設備も拡充。1971年には九州で初めてIBM370-135を導入し、大規模なデータ処理が可能になりました。この頃からオンラインシステムの開発にも着手し、大分瓦斯をはじめとする企業とのデータ連携を実現。これにより、リアルタイムでの情報共有が可能になり、企業の業務効率化に大きく貢献しました。

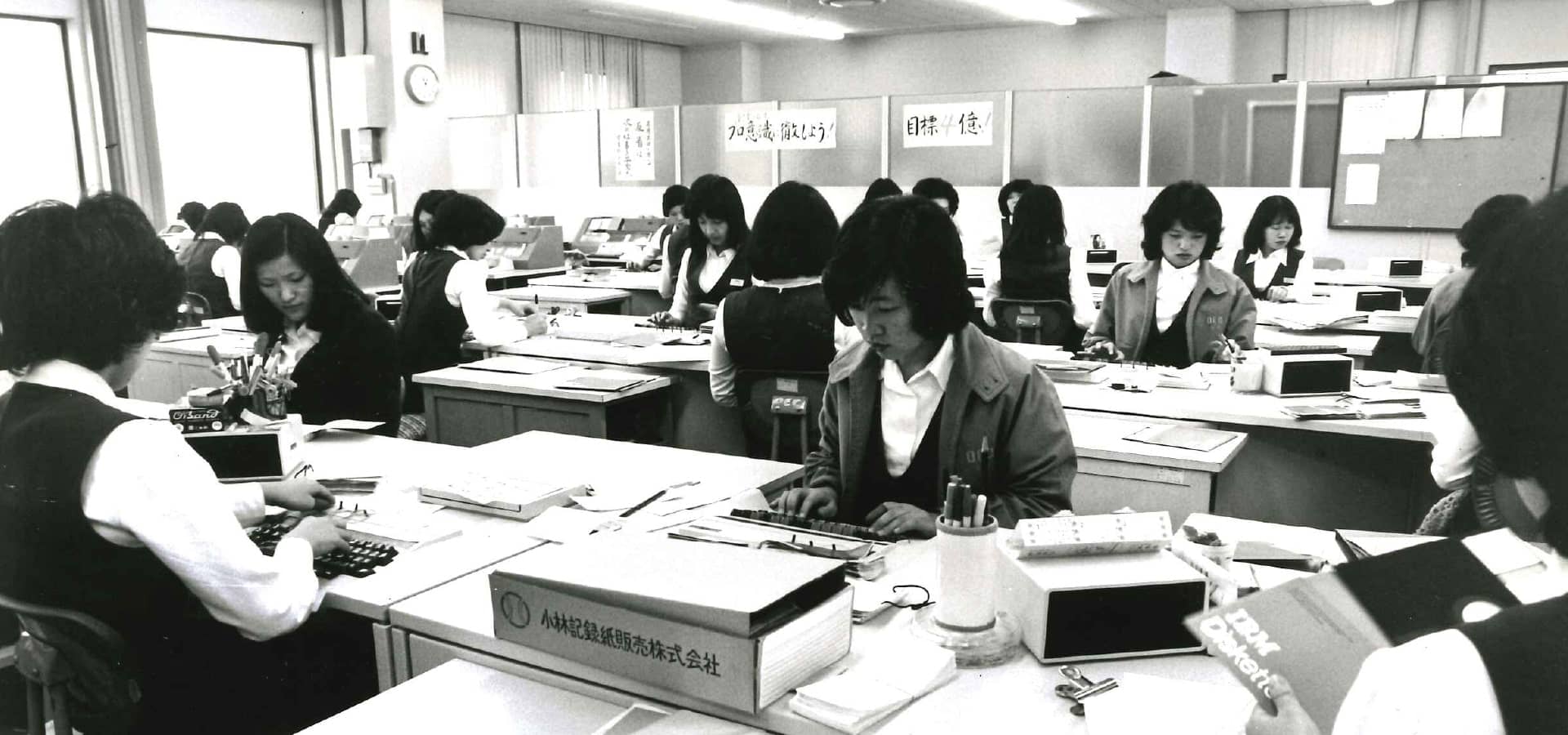

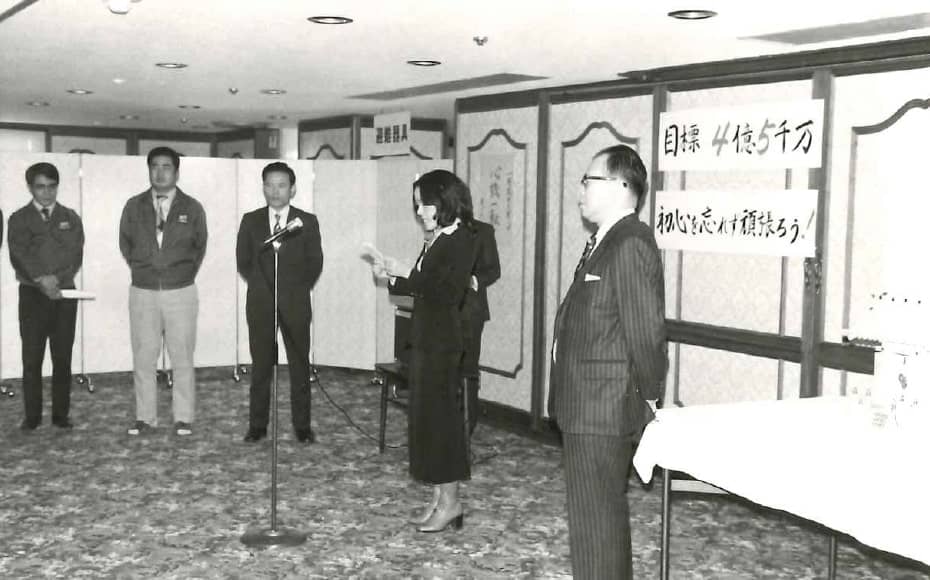

一方で、OECは社員のスキル向上にも力を入れました。情報処理技術者試験の受験を奨励し、多くの社員が資格を取得。さらに、大手企業のシステム開発を担当するプロジェクトチームを編成し、大規模案件の経験を積むことで技術力を向上させました。1975年には「プロ意識に徹しよう」というスローガンを掲げ、社員一人ひとりが専門性を高める努力を続けました。

創業10年を迎えた1976年、OECは売上4.5億円を達成。業務の拡大に伴い、新たな拠点を設立し、機器のアップグレードも進めました。社員の増加に伴い、職場環境の改善にも取り組み、より働きやすい環境を整備しました。

ゼロからの挑戦を続けてきたOECは、創業からわずか10年で九州を代表するIT企業へと成長。次の20年に向け、さらなる技術革新と業務拡大を目指し、新たな一歩を踏み出しました。

02

成長期

1977-1989

昭和52年 - 平成元年

OECの進化—

大型化・地域展開・専門化の挑戦

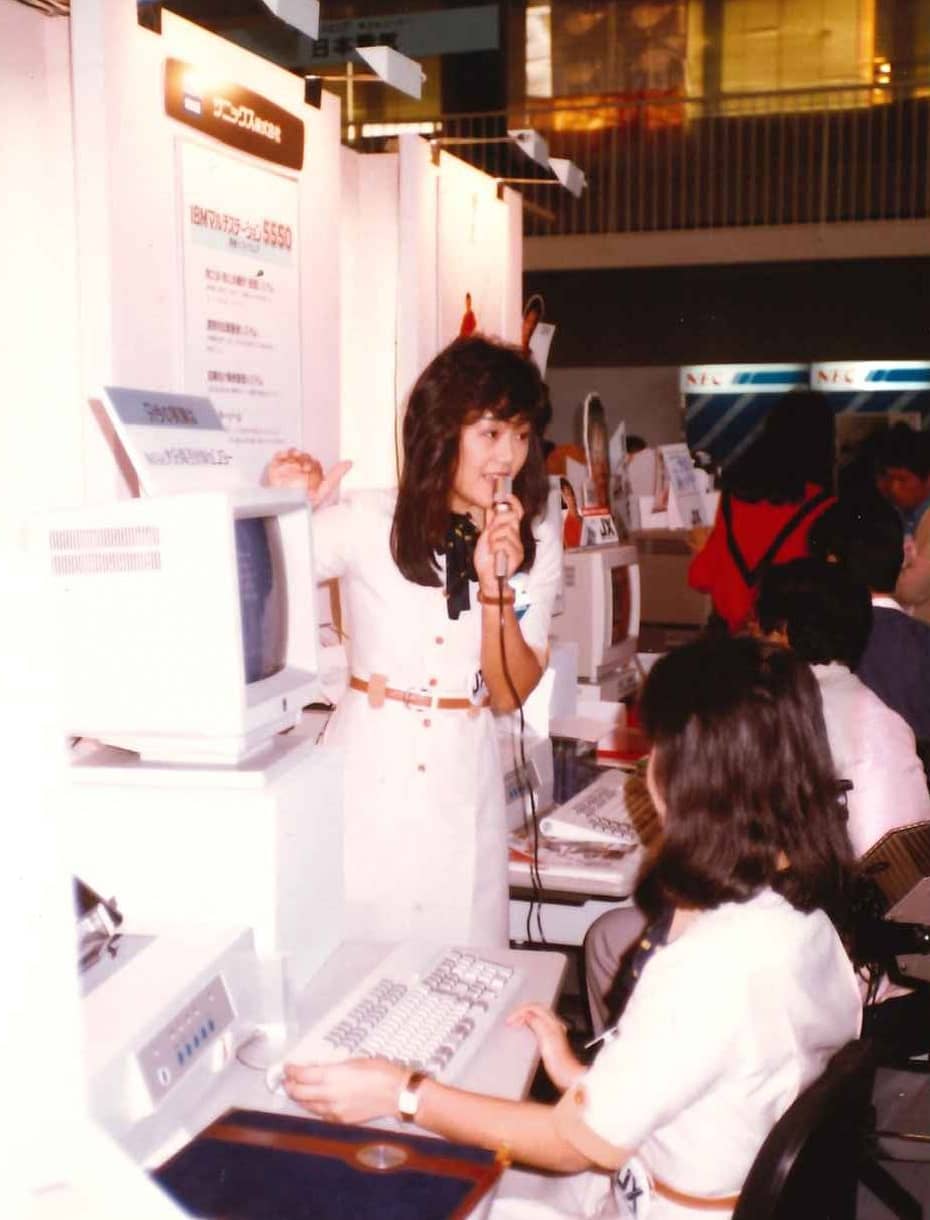

1977年、OECは大型機へのレベルアップを図るため、IBM370-138を導入しました。従来の135機より演算処理能力が36%向上し、メモリ容量も512KBと2.5倍に拡張。稼働式では135機に感謝の辞が述べられ、新しい138機の性能向上に大きな期待が寄せられました。これにより、OECはますます高度なデータ処理に対応できる体制を整えました。

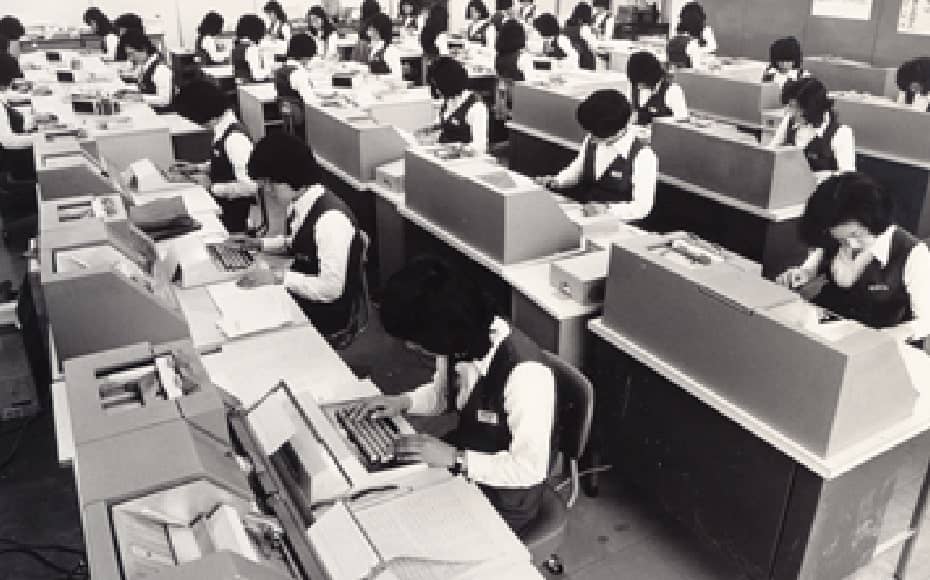

また、1978年には臼杵データ分室を開設。臼杵市と津久見市のデータを現地で処理することで、業務の効率化と迅速な対応が可能になりました。開所式では臼杵市長や津久見市の関係者が出席し、OECの貢献を称賛。オペレーター6名が正確・迅速な業務遂行を誓いました。この分室の設立は、地方自治体のデータ処理の合理化において画期的な一歩となりました。

さらに、同年4月にはシステム開発部門を強化。恒和ビルに30名のSE・プログラマーを配置し、高度な技術開発を推進しました。開発次長は「コンピュータの知識だけではなく、お客様のニーズを的確に把握することが重要」と述べ、技術者の総合力向上を呼びかけました。

医療分野にも進出し、大分県地域成人病検診センターの検査システムを開発。検査受付から結果処理までをコンピュータで管理する仕組みを構築しました。開発には多くの試行錯誤がありましたが、担当者の泊まり込み作業などの努力により、無事本番稼働を迎えました。

また、新日鐵大分製鉄所(現在の日本製鉄九州製鉄所大分地区)とのシステム開発も活発化。OECから派遣されたSE・プログラマーが、製鉄所の社員と共にシステム設計・プログラム開発に取り組みました。当時の現場リーダーは「大分製鉄所には優秀な技術者が多く、大いに刺激を受けた」と振り返ります。製鉄業の厳しい環境の中でOECの技術者たちは成長し、企業向けシステム開発のノウハウを蓄積していきました。

こうした取り組みにより、OECは単なる計算センターから、地域社会や大手企業と連携し、より専門的なシステム開発を手がける企業へと成長しました。技術革新と業務の拡大を進めながら、次のステージへと向かっていくOECの挑戦は、まだ始まったばかりでした。

03

成熟期

1990-2003

平成2年 - 平成15年

OECの変革と進化—

新たな社名と未来への挑戦

平成2年2月2日、OECは臨時株主総会を開催し、社名変更と増資を決定しました。旧称「大分電子計算センター」から「株式会社オーイーシー」へと変更し、4月1日から正式に施行。これにより、全国規模での展開を視野に入れた新たなスタートを切りました。また、発行株式数を8万株から24万株に増資し、資本金は6,500万円に拡大。成長を加速させる経営基盤の強化が進められました。

社名変更に伴い、企業ブランドの統一を図るCI(コーポレート・アイデンティティ)戦略を推進しました。ロゴマークのデザインを全社員から募集し、120点の応募の中から選ばれました。これにより、社旗や封筒、社用車などのデザインが一新され、「オーイーシーらしさ」の確立が図られました。また、社員の意識改革を促し、サービス品質向上のためのイメージアップ施策も実施。全社を挙げて新たな企業文化を築く契機となりました。

同年9月には、IBM、FACOMに続く新たなホストコンピュータとして、日立製作所のHITAC-M1630-30を導入。別府市役所のバックアップセンターとしての機能を担うとともに、日立製作所関連のソフトウェア開発業務の拡大を視野に入れた戦略的な設備投資でした。福岡支社での日立製作所関連ソフトウェア開発業務が順調に成長していた背景もあり、九州圏および東京エリアでの日立製作所関連案件のさらなる受注拡大を目指しました。

10月には、業務量の増加に対応するため、第2データエントリ室のシステムをXL40型機から3200IDESにレベルアップ。これにより、処理速度が大幅に向上し、業務の効率化が実現しました。特に、熊本・東京の国税局業務の増加に伴い、従来のシステムでは対応が困難になっていた可変長レコード処理の最適化が求められていたため、タイムリーな機器導入となりました。

さらに、平成3年には、IBMの衛星通信研修ネットワーク(ISEN)を導入。IBMの教室で行われる研修をリアルタイムで社内受講できるシステムであり、最新技術の習得、旅費・移動時間の削減、多人数の同時受講が可能になるなど、社員教育の効率化に貢献しました。これにより、SEやプログラマーのスキル向上が促進され、技術力の底上げが進みました。

平成3年11月には、株式会社ヤノメガネへIBM

AS/400の導入を支援。全店舗にわたるシステム統合を実現し、販売管理の効率化をサポートしました。ヤノメガネからは「OECの技術力で新しいシステムが完成した」と高評価を受け、OECのシステム開発力が改めて認められる結果となりました。

こうした技術革新と設備投資の積み重ねにより、OECは単なる受託計算業務を超え、システム開発・導入支援・教育研修といった多角的な事業展開へと進化を遂げました。新たな社名のもと、次のステージへ向かうOECの挑戦が本格的に始まったのです。

04

飛躍期

2004-2014

平成16年 - 平成26年

市町村合併と大分県自治体

アウトソーシングセンター(オルゴ)の発展

平成16年12月31日時点で、大分県の市町村数は58(11市・36町・11村)でしたが、平成17年1月1日から始まった「平成の大合併」により、翌年には28市町村、さらに平成18年度末には18市町村(14市・3町・1村)へと統合されました。この結果、大分県は全国で5番目に市町村数の減少率が高く、全国4位の少なさとなりました。これにより、当社製品のユーザー数も減少し、全国で61団体、県内では9団体に縮小しました。

こうした状況に対応するため、平成16年2月24日、オーイーシー・コンピュータサービス株式会社を「株式会社大分県自治体共同アウトソーシングセンター(オルゴ)」へ改称しました。さらに、県内の主要ソフトウェアベンダー4社(オーイーシー、富士通九州システムズ、九州東芝エンジニアリング、新日鉄住金ソリューションズ)との共同出資による体制を整備。全国でもトップクラスの高速通信網「豊の国ハイパーネットワーク」を活用し、自治体向けの共同アウトソーシングサービスを提供するデータセンター(IDC)を設立しました。

平成17年10月には由布市、平成18年3月には新設された国東市で統合システムの運用を開始し、本格的なアウトソーシングサービスがスタートしました。その後、平成19年度には臼杵市、大分県、大分市、別府市がオルゴのサービスへ移行。平成20年度には津久見市、日出町、平成21年度には豊後高田市、竹田市が加わり、県内自治体のシステム管理の一元化が進みました。

自治体の合併により、行政コストの削減や業務の効率化が求められる中、オルゴの役割は重要性を増しました。アウトソーシングにより、各市町村が独自に情報システムを管理する負担が軽減され、統一された運用基盤のもとで、業務の効率化とコスト削減が可能になりました。また、オルゴが提供するシステムは、自治体の職員が利便性高く利用できるよう設計されており、電子決裁やデータ管理の標準化も進められました。

この取り組みにより、大分県内の自治体クラウド化が加速し、行政サービスの質が向上。特に、災害時のデータバックアップやセキュリティ対策の強化が進められたことで、各自治体のリスク管理能力も向上しました。さらに、今後の地方自治体の業務効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のモデルケースとして、全国の自治体からも注目を集めるようになりました。

オルゴの設立を契機に、OECは自治体向けソリューションの強化を図り、共同アウトソーシング事業のさらなる拡大を目指しました。結果として、大分県内の自治体にとどまらず、他県の自治体からの問い合わせや共同利用の検討が進み、県外展開の可能性も広がっていきました。

05

NextStage期

2015-2023

平成27年 - 令和5年

自社ソリューションの拡充と

コロナ禍のオーイーシー

2015年からは新たに中期経営計画『Next Stage 50

変革。そして新たなステージへ』を掲げました。2016年に50周年を迎えるオーイーシーが狙うのは次の50年の発展、100年企業への成長です。

この中期経営計画の中でITサービスビジネスモデルの確立や、内部統制・営業収益力・人財力の強化を謳い、高品質の追究や自社ソリューションの充実、人財投資・育成や社員満足度の向上に取り組んでいきました。自社ソリューションの充実を図る中で、デザイン思考等の新しい課題解決手法やイノベーションを起こす手法を試し、これまでにないスピードで開発を進めていました。

そのような状況の中、2019年に新型コロナウイルスによるパンデミックが発生します。当社でも感染者の拡大が止まらない状況ではありましたが、逆に以前から進めていたテレワークやリモートワークがさらに進んだこともあり、悪いことばかりではありませんでした。

また、コロナ禍において、開発を進めていた自社ソリューションが多数発表されます。ドローン系では「DUCT」や「DROTS」、AI系では「aki-doco」や「Pickture」、環境ソリューション「Carbonote」や医療ソリューション「tasCare」などです。高品質化では主力製品でもあった「eGモデル人事給与システム」の再構築を開始する等、積極的な投資を行っていた時期です。

また、コロナ禍によりこれまで以上に課題解決へのニーズが高まったこともあり、企業だけでなく大学や官公庁と連携した実証実験や開発への取り組みが進みました。これにより、「競争から共創」の時代に変化していくことになります。海外の企業ともオフショア開発の基盤を整理した他、他社との共創でも様々なソリューションをリリースするに至りました。

社内では働き方改革やDXの推進に取り組むプロジェクトが立ち上がり、社員自らが考え改善していく取り組みが進んでいきました。これらの取り組みは社外でも評価され、「くるみん」認定やスマートSMEサポーター、DX認定などの評価を頂くに至りました。

2021年度にはグループ会社であった株式会社オルゴを吸収合併し、これまで以上に地域に密着したサービス展開を進めていきました。その結果、2022年度には売上高100億円を超えるまでに成長していきました。

06

Playful期

2024-

令和6年 -

私たちの想いを言葉にした「Playful」、

そして未来へ

2024年には、ブランディング施策としてCI(コーポレートアイデンティティ)を構築することにしました。

コロナ禍を経た今、これまで以上に正解の見えない、不確実な世界になっている中、今一度当社のあるべき姿に立ち返り、オーイーシーの社会的な存在意義や企業イメージを高めていこうという意識が背景にあります。

このCI構築活動には全社員で参加し皆で考えていこうという思いを込めて、「OEC

Future Design Project」と名付けました。これからの未来をデザインしていく、ぴったりの名付けです。このCI活動の中で社員から出てきた言葉こそ「Playful」でした。

オフィスにも変化がありました。2024年4月にグランドオープンした新社屋「Play

Field」は「Playful」を体現したオフィスです。社員がイキイキとワクワクしながら働くことができるオフィスでは、日々新たな発見と気付きがあります。

「次の世代につなぐ未来は、きっと明るいものにできる」と信じ、オーイーシーはこれまでも、そしてこれからも、地域そして社会の課題解決に全力で取り組んでまいります。

OFFICE

GALLERY